宋代是中國(guó)瓷器史的輝煌時(shí)代,除了出現(xiàn)聞名世界的五大名窯外,長(zhǎng)江南北各處更是名窯輩出,各有特色,比如浙江上虞的越窯,福建水吉的建窯,河北磁縣的磁州窯,陜西銅川的耀州窯等,但讓人感到遺憾的是,與其它器物相比,古人對(duì)陶瓷的文獻(xiàn)記錄要少得多,這也就導(dǎo)致一些關(guān)于陶瓷的文獻(xiàn)被后人奉為“信史”的局面出現(xiàn)。

有關(guān)宋代陶瓷的文獻(xiàn)記載最早、最全面,且為大多數(shù)專(zhuān)家學(xué)者所接受的就是元末明初學(xué)者陶宗儀撰寫(xiě)的《說(shuō)郛》及《輟耕錄》中收錄的宋人顧文薦和葉寘編撰的《負(fù)暄雜錄》和《坦齋筆衡》中有關(guān)“窯器”的內(nèi)容 。

陶器看自舜時(shí)便有,三代迄于秦漢,所謂甓器是也。今土中得者,其質(zhì)渾厚,不務(wù)色澤,末俗尚靡,不貴金玉,而貴銅瓷,遂有秘色窯器。世言錢(qián)氏有國(guó)日,越州燒進(jìn)者,不得臣庶用,古云秘。陸龜蒙詩(shī):九秋風(fēng)露越窯開(kāi),奪得千峰翠色來(lái)。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遺杯。乃知唐世已有,非始于錢(qián)氏。

本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窯器,故河北、唐、鄧、耀州悉有之,汝窯為魁。江南則處州龍泉縣窯,質(zhì)頗粗厚。宣、政間,京師自置窯燒造,名曰官窯。中興渡江,有邵成章提舉后苑,號(hào)邵局,襲徽宗遺制置窯,于修內(nèi)司造青器,名內(nèi)窯。澄泥為范,極其精致,釉色瑩澈,為世所珍。后郊?jí)聞e立新窯,亦曰官窯比舊窯大不矣!余如烏泥窯、余姚窯、續(xù)窯,皆非官窯比。若謂舊越窯,不復(fù)見(jiàn)矣!

這段話記載了從五代到宋時(shí)最為著名的一些瓷窯,可謂是“前無(wú)古人”,因此在后人的陶瓷研究中引用頻率頗高,經(jīng)常是談到某個(gè)瓷窯就摘引其中對(duì)應(yīng)的語(yǔ)句。關(guān)于定窯,被引用最多的就是下面這句:

本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窯器,故河北、唐、鄧、耀州悉有之,汝窯為魁。”

論資歷,定窯當(dāng)是五大名窯之首,其余四大名窯皆名起于宋,而定窯的窯址歷史則可上溯到晚唐及五代,到了北宋,以釉色暖白、瓷胎硬白、器型典雅、裝飾手法高超等一系列優(yōu)勢(shì)著稱(chēng)的定瓷得到朝廷喜愛(ài),從民窯逐漸躍升為貢窯、官窯,一直稱(chēng)雄北宋宮廷瓷器界達(dá)百年之久。

但是,為什么到了到了北宋晚期,定瓷在文獻(xiàn)記載中就變成了“不堪用”呢?突如其來(lái)的轉(zhuǎn)折,讓人越發(fā)懷疑定窯的地位和品質(zhì)——難道后起之秀的實(shí)力真有那么強(qiáng)勁,一下就把前輩拍在沙灘上?

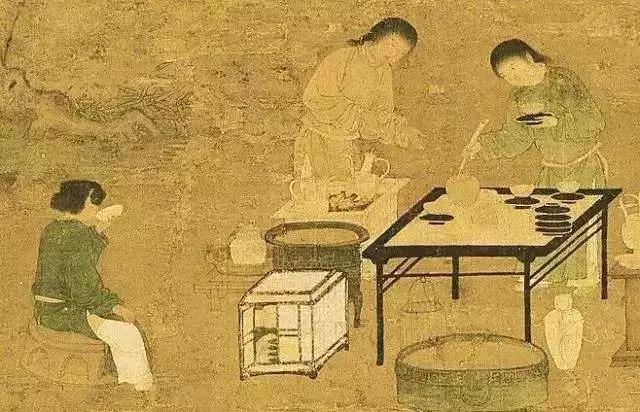

想要解決這一謎題,我們首先要確定北宋晚期皇宮中究竟是不是已棄用定瓷了,從宋徽宗趙佶和宮廷畫(huà)家共同創(chuàng)作的絹本設(shè)色《文會(huì)圖》中,我們就能夠找到答案。

在《文會(huì)圖》中,能夠看到的瓷器共有145件,除了8件臺(tái)盞的盞臺(tái)為黑釉白邊瓷器外,其余137件全部為白中泛微黃的白釉瓷器,其中又有52件是明顯的白地藍(lán)花瓷,我們不去考證它們,需要考證的是剩下的85件白釉瓷和那8件黑釉盞臺(tái)是哪個(gè)窯口燒制的呢?

眾所周知,宋代定瓷的主流釉色正是白中泛微黃的,《文會(huì)圖》中所繪的這些白中泛微黃的瓷器與當(dāng)時(shí)定瓷的主流色相同。其次,當(dāng)時(shí)的定瓷已成為貢窯或者官窯,有資格進(jìn)入皇宮,而民窯的瓷器不能進(jìn)入皇宮。再次,圖中8件黑釉盞臺(tái)與明代曹昭所著的《格古要論》等書(shū)中所記載的宋代“黑定”相符,其它窯口不可能生產(chǎn)這種釉色的瓷器。最后,既然8件黑釉盞臺(tái)是“黑定”,那么與它們配套為一器的8件白釉盞子,必然是同一窯口燒制出來(lái)的,也就是“白定”,而其它與這些盞子釉色相同的白釉瓷器,理所當(dāng)然的也是“白定”瓷器了。所以,從《文會(huì)圖》中可以看出,宋徽宗時(shí)期,皇宮中仍然在使用定瓷,并不存在“不堪用”的現(xiàn)象。

那么,為什么在后人的記載中,都提到了宋代“棄定用汝”,比如南宋陸游的《老學(xué)庵筆記》中有:“故都時(shí)定器不入禁中,惟用汝器,以定器有芒也。”明代黃一正的《事物紺珠》中記載:“宋以定州白瓷有芒不堪用,遂命汝州造青色。”清代唐銓衡的《文房肆考》中有:“宋時(shí)以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窯器。”等,看了這些文獻(xiàn)記載,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)其中都提到了“定瓷有芒,不堪用”,所以我們需要先了解“定瓷有芒”中的“芒”指的是什么?

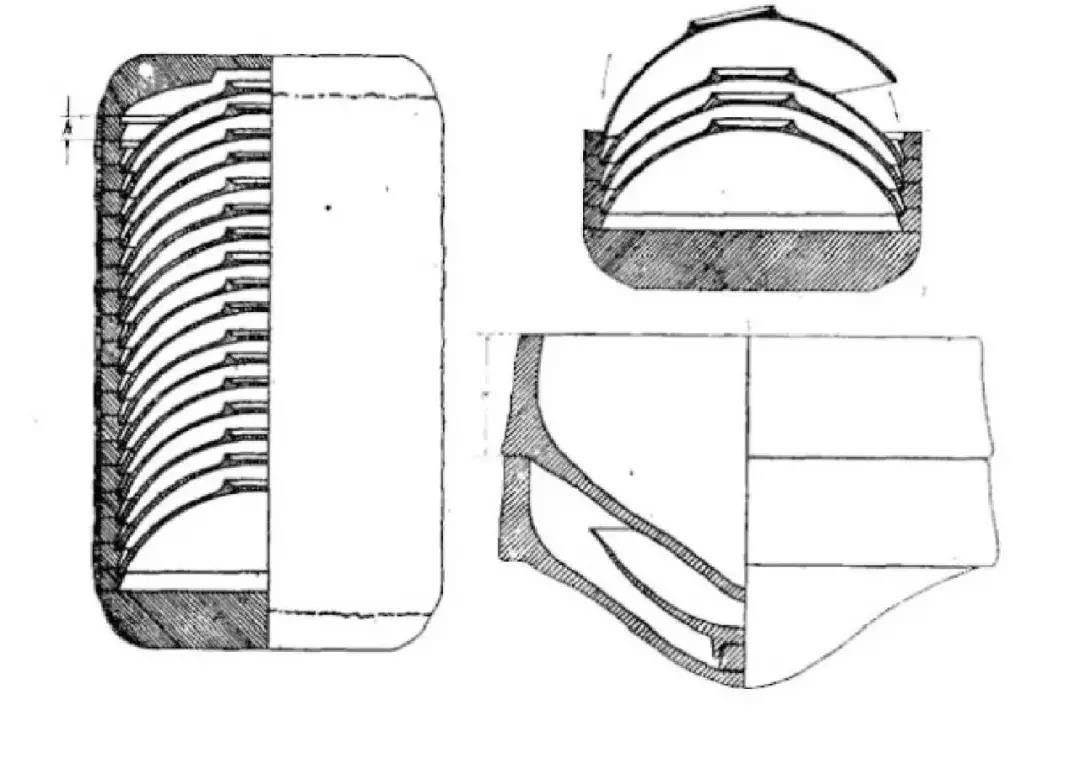

陶瓷界普遍認(rèn)為“定器有芒”中的“芒”是指芒口,芒口俗稱(chēng)毛邊,是指盤(pán)、碗在入窯燒制前去掉釉的一圈邊口所露的胎骨。陶瓷問(wèn)世以來(lái),均為仰燒,即去掉底足一圈釉,稱(chēng)為澀足。從北宋中期開(kāi)始,定窯開(kāi)始采用覆燒技術(shù),即用墊圈組合的匣缽將碗、盤(pán)類(lèi)器物扣過(guò)來(lái)燒,墊圈組合的匣缽高度僅及一般仰燒匣缽的五分之一或六分之一,因它能節(jié)省窯爐空間,同時(shí)燒制多件瓷器,降低燒造成本,提高工作工作效率,是中國(guó)陶瓷史上的一次重要技術(shù)革新,所以被許多窯場(chǎng)仿效。

但是,覆燒法有一個(gè)很大的缺陷,就是在入窯前需要把口沿附近一圈內(nèi)上的釉料提前刮掉,否則釉會(huì)與窯具粘合,燒成后無(wú)法分開(kāi),所以燒制出的瓷器口部是沒(méi)有釉色的,會(huì)露出瓷器本身的胎骨,也就是“芒口”,因此需要用金、銀、銅等金屬包住口沿,這樣就可以在使用時(shí)避其芒刺,并使得瓷器更為富麗華貴。

所以宋徽宗時(shí)期,如果朝廷以當(dāng)時(shí)的定窯瓷器有芒口這種工藝上的缺陷為借口,棄用定瓷而來(lái)大力發(fā)展汝瓷,顯現(xiàn)是說(shuō)不通的,因?yàn)槌⑼耆梢宰尞?dāng)時(shí)的定窯繼續(xù)使用之前的仰燒法來(lái)燒制沒(méi)有芒口的瓷器,或者在有芒口的定瓷口沿上包上金屬,也足以掩蓋住芒口,何需另設(shè)汝窯?所以,“定瓷有芒”中的“芒”指的并不是芒口。

著名古董鑒賞家馬未都、陶瓷鑒定家歐陽(yáng)希軍都認(rèn)為“定瓷有芒,不堪用”應(yīng)該是指定瓷白色耀眼,光芒刺目,所以“芒”指的是光芒,而宋徽宗是有名的道君,道家崇尚青色,并且宋徽宗為人喜歡含蓄的美,不喜歡張揚(yáng)的美,所以才會(huì)嫌棄定瓷太光亮刺眼,轉(zhuǎn)而喜歡上收斂、含蓄和寧?kù)o的汝州青瓷,并慢慢棄用定瓷,正所謂的“上有所好,下必甚焉”,由于定州白瓷與最高統(tǒng)治者的審美出現(xiàn)沖突,所以導(dǎo)致其開(kāi)始“不堪用”。

另外,遼兵經(jīng)常侵?jǐn)_宋朝疆土,不僅掠奪中原財(cái)物,還擄掠人口,特別是工匠,而“澶淵之盟”的簽訂,導(dǎo)致宋失去對(duì)幽云的統(tǒng)治,遼兵南下犯境,定州便首當(dāng)其沖。

根據(jù)《遼史·地理志》中記載:“弘政縣,世宗以定州俘戶(hù)置,民工織班,多技巧”,由于宋對(duì)定窯的統(tǒng)治已經(jīng)喪失,生產(chǎn)難以為繼,已經(jīng)無(wú)法上貢定瓷,導(dǎo)致朝廷不得不使用汝瓷,而“定州白瓷有芒,不堪用”,或者只是當(dāng)時(shí)文人對(duì)山河破碎的一種掩飾而已,而后人則對(duì)此誤讀,進(jìn)行引用記載。事實(shí)上,定窯白瓷的燒造沿襲至金,都一直供朝廷所用,比如金元之際的文人劉祁就在《歸潛志》有“定州花瓷甌,顏色天下白”。直到元代,青花瓷的異軍突起,才讓以燒制白瓷著稱(chēng)的定窯逐漸沒(méi)落,直到明代宣德年間最終落幕。